焼物辞典

焼物辞典 薩摩焼の特徴とは?

クリームがかった白に華麗な模様が描かれてるものもあれば、 真っ黒で質実剛健な雰囲気の陶器もある薩摩焼。 「●●焼」と呼ばれる陶器は、一般的には、共通の特徴があるのに、 薩摩焼は「白」と「黒」と正反対の種類があるのです。 いったい、どんな歴...

焼物辞典

焼物辞典  焼物辞典

焼物辞典  焼物辞典

焼物辞典  焼物辞典

焼物辞典  焼物辞典

焼物辞典  日本文化

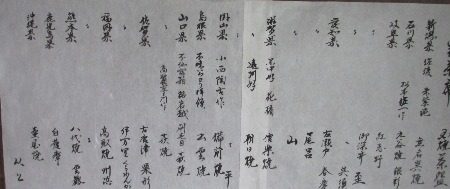

日本文化  茶道

茶道  茶道

茶道  茶道

茶道  茶道

茶道